- О проекте

- Объекты исследования

- Чукотский автономный округ

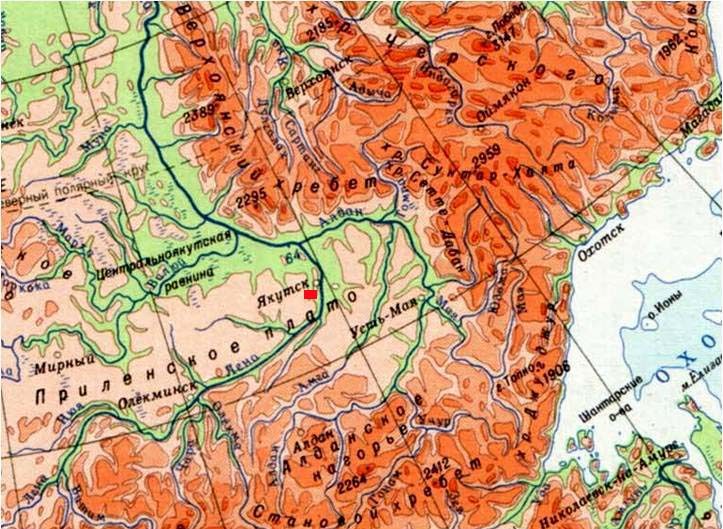

- Республика САХА (Якутия)

- Магаданская область*

- Методы исследования

- Мерзлотные исследования

- Гидрология и гидрометрия*

- Воднобалансовые расчеты*

- Геофизические исследования*

- Ландшафтные исследования*

- Данные наблюдений

- Анадырский район Чукотского АО*

- Чаунский район Чукотского АО*

- Республика САХА (Якутия)*

- Магаданская область*

- Результаты исследования

- 2018-2019 годы*

- 2019-2020 годы*

- 2020-2021 годы*

- Карты и фотографии

- Анадырская низменность

- Чаунская низменность

- Ленский бассейн

- Северное Приохотье*

- Контакты

- Участники проекта

* — страницы в разработке

Объекты исследования

Чукотский автономный округ

Объектами исследований в Чукотском автономном округе являются Анадырская и Чаунская низменности.

АНАДЫРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ

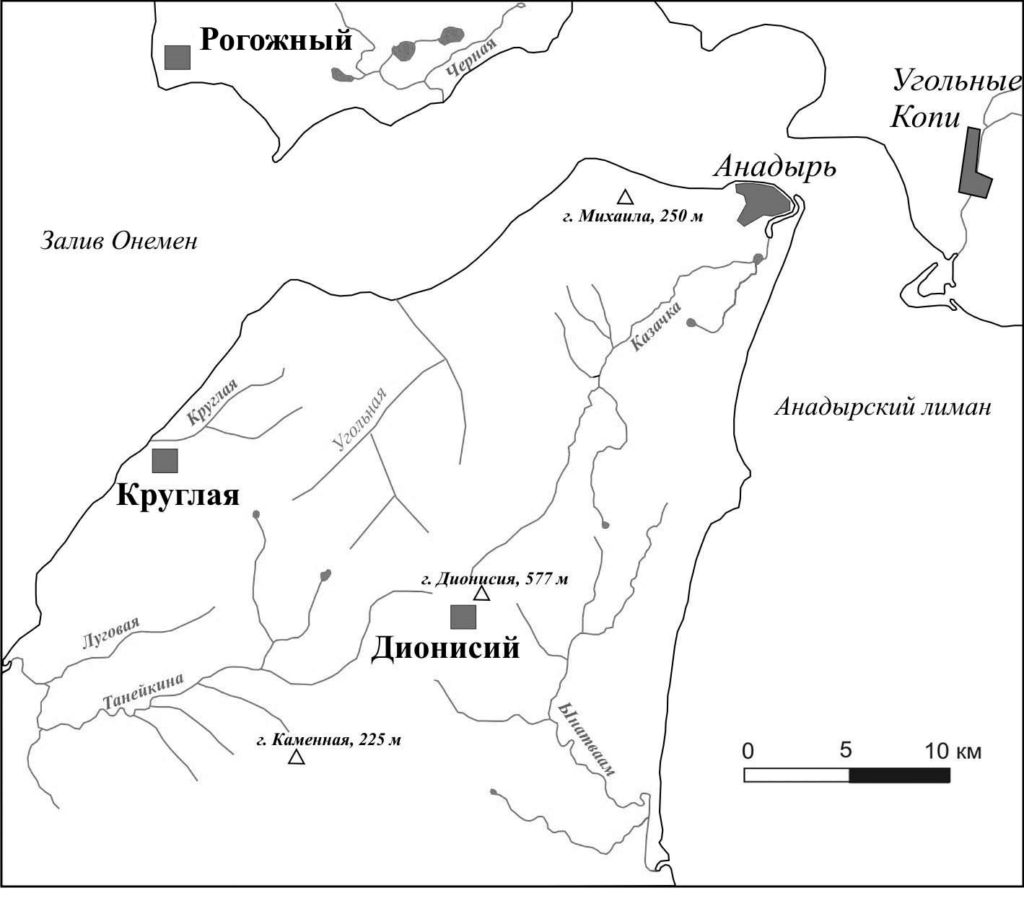

Объектами исследований ̶ водосборные бассейны рек Угольная-Дионисия и Круглая, площадки мониторинга сезонноталого слоя CALM (Circumpolar Active Layer Monitoring: Long-Term Observations of the Climate-Active Layer-Permafrost System) ̶ «мыс Рогожный», «гора Дионисия», «Круглая».

Анадырская низменность занимает площадь порядка 35 тыс. км², расположена на северо-востоке Азии в Чукотском автономном округе Российской федерации. Низменность окружает Анадырский лиман и открыта на юго-восток к одноименному заливу Берингово моря. С запада она ограничена хребтом Пекульней , с севера Канчаланскими горами, с востока хребтом Искатень и Ушканьими горами, с юга Корякским нагорьем. В центральной части Анадырская низменность расчленена на северную и южную половины хребтами Рарыткин, Золотой и небольшими горными кряжами высотой 200-500 м.

Анадырская низменность расположена на рубежах морского и умеренного континентального субарктического климата:

| Среднегодовая температура воздуха, °С | Среднезимняя за период X-VI | Среднелетняя за период V-IX | Среднее количество осадков, мм | Дата становления снежного покрова | Продолжительность периода с температурой выше 0 | Средняя скорость ветра, м/с |

|---|---|---|---|---|---|---|

| -7,7 | -15,2 | 312 | 17/Х | 128 | 6,7 |

Климатические условия формируются под влиянием Тихоокеанских, Арктических и Центрально-Азиатских циклонов и антициклонов. Результатом этого являются частые смены погоды и короткопериодные колебания климатических показателей.

Анадырская низменность большей частью безлесная, заболоченная увалистая тундра с отметками высот от 2 до 60-100 м. На ландшафтных картах низменность расположена в границах южных кустарниковых тундр, названных ольхотундрами по причине ограниченного распространения кедрового стланика. В растительном покрове доминантами являются типичные кочкарные кустарничково-мохово-пушицевые полигональные тундры плоских водоразделов и пологих склонов, бугорковатые мохово-осоковые с низкорослыми ивами полосы стока и тундроболота озерных котловин. Менее распространены кустарничковые лишайниково-моховые и разнотравно-ерниковые тундры дренируемых склонов и водоразделов. В поймах рек и ручьев обычны мохово-осоковые и злаково-разнотравные ивняки и ольховники.

Многочисленные термокарстовые озера, связанные протоками и меандры рек образуют своеобразный рисунок гидросети водно-болотных угодий. Площадь низменности поделена водосборами нижнего течения крупных рек региона — Анадыря, Танюрер, Канчалан, Туманская и Великая. Средние (Автоткууль, 3-я речка,Тавайваам, Волчья) и многочисленные малые по площади водосбора и стоку реки впадают непосредственно в Анадырский и Канчаланский лиманы. Среднегодовой сток с территории Анадырской низменности оценивается 9,5 л/сек·км2. На 99 % он обеспечивается атмосферными осадками, среднегодовое количество которых за 1996-2016 годы составило: твердые осадки — 250 мм (вариация 38%), жидкие — 140 мм (вариация 17%).

При этом межгодовые изменения количества осадков в этот период достигали: зимние осадки — 210 мм, летние осадки — 250 мм.

Многолетнемерзлые породы мощностью от 100 до 250 м имеют на территории сплошное распространение. Лишь на юге в подножьях Корякского нагорья с утонением толщи мерзлых пород до 80-50 м сплошная мерзлота сменяется прерывистой. Сквозные таликовые зоны приурочены к руслам крупных рек, редко, к глубинным разломам, дренируемым малыми реками и ручьями. Существенное распространение в пределах Анадырской низменности имеют надмерзлотные озерные талики мощностью в первые десятки метров. Температура многолетней мерзлоты изменяется с юга на север от -1,4 до -7,5 °С. Подземные льды в основном представлены повторно-жильными льдами, сегрегационными льдами и льдогрунтами переходного и промежуточного слоев. В строении сезонноталого слоя, мощностью от 45 до 75 см, выделяется несколько слоев-горизонтов отличных по строению и составу, условиям промерзания и протаивания. Верхнюю часть разреза образует ежегодно оттаивающий почвенный профиль (45-55 см). Под почвами залегает льдистый переходный слой (10-20 см), периодически оттаивающий в теплые и дождливые годы, а также под воздействием тундровых пожаров.

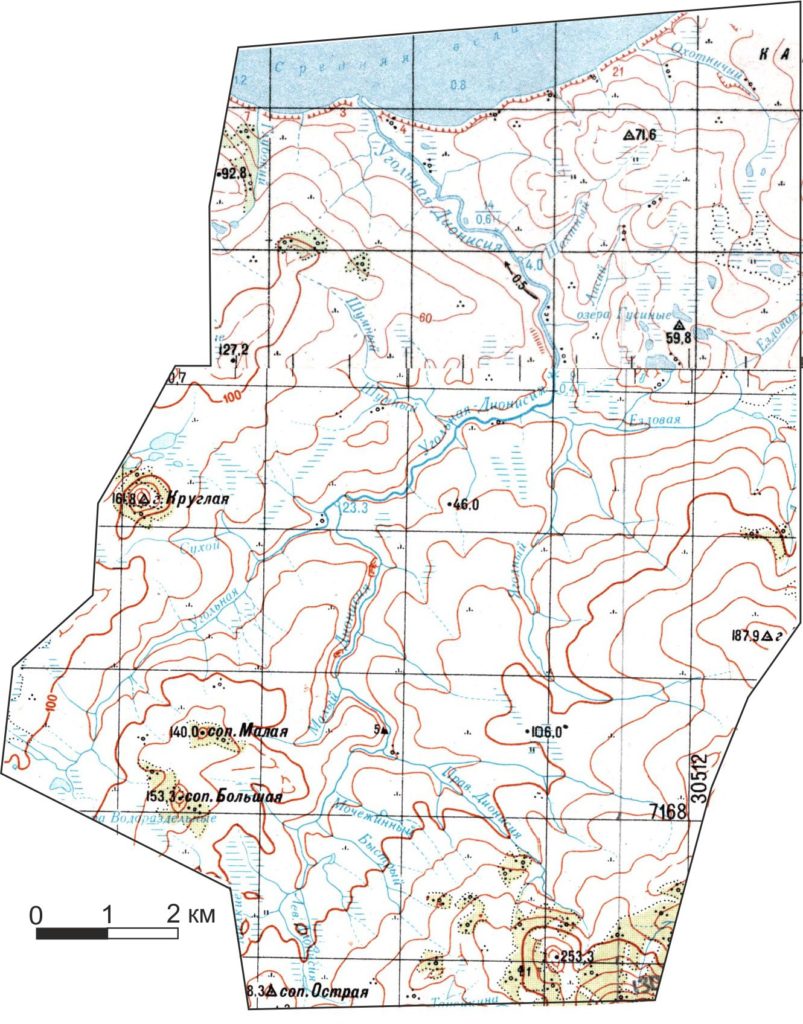

Река Угольная-Дионисия

Река Угольная-Дионисия свое название получила благодаря выходам в бортах нижнего течения пластов угля и правому истоку в северо-западных отрогах горы Дионисия. Двойное название потребовалось из-за необходимости отличать ее от других малых рек региона с наименованием — Угольная. Протяженность реки 24 км. Основные притоки (3 порядок): Правый (5,6 км) и Левый (7,5 км) Дионисия, Ездовая (7,5 км) с притоком руч. Ягодный (8,8 км). Отметки высоты уреза воды от 100 и 180 м в истоках до 2,5 м в устье, которое расположено на правом берегу горла реки Анадырь. Ширина меандрирующего в нижнем течении русла до 14 м, глубина бродовых переправ 0,6 м. Долина реки V-образная с крутым иногда обрывистым левым бортом. Ширина поймы в верхнем течении 20-30 м, в нижнем до 60 м. Надпойменная терраса фрагментарна.

По периметру водосборной площади площадью 96 км2 расположены сопки с отметками высот 250-150 м (Острая, Большая и Малая, Круглая). В пределах водосбора выделяются обширные и протяженные склоны длиной от 2 до 7 км и уклоном от 0,75 до 3,5°. Истоки ручьев, склоновые террасы часто заболочены. В правом борту реки, в междуречье р. Ездовая — руч. Легкий на внутри бассейновом водоразделе с отметкой высоты 59,8 м расположены озера Гусиные общей площадью около 0,6 км2. Растительный покров территории тундровый, типичный для Анадырской низменности. В верховьях ручьев на крутых склонах встречаются парковые ольховники, в пойме рек и ручьев ивовые заросли.

Река Круглая

Река Круглая обязана своим названием одноименной возвышенности округлой формы, которая расположена в ее истоках. Река протяженностью 8 км впадает в залив Онемен, имеет два притока: руч. Ольховый (3,8 км) и руч. Озерный (5 км). Исток реки, а также исток притока Озерный приходится на группу термокарстовых озер Сенокосные (0,24 км2). Речным бассейном с площадью водосбора 23,8 км2 охвачена увалистая тундра с высотой возвышенностей от 120 м в верхнем течении до 30 м в нижнем и относительным превышением от 60 до 25 м. В пределах водосбора распространены типичные кочкарники на морской террасе и склонах крутизной 1-3°, верховые и низинные тундроболота — на уплощенных водоразделах в верховьях ручьев и в озерно-болотной котловине. Долина реки и основных притоков в верхнем течении и в устье невыраженная, уплощенная, в среднем течении V-образная. На выходе к устью в озерно-болотной котловине русло меандрирует, проявляется пойма и фрагментарно невысокая надпойменная терраса, сложенная песчано-глинистыми осадками. В створе реки 850 м выше устья в летнюю межень 2011 года определены: ширина водного потока русла — 2,8 м; глубина – 0,25 м; скорость 0,4 м/с, что позволило оценить на тот момент сток с территории бассейна 9,8 л/сек·км2.

Площадка «мыс Рогожный»

Площадка «мыс Рогожный» расположена на северном берегу залива Онемен в 400 м на северо-запад от мыса Глубокий (старые названия: Малая нерпичья кошка, Рогожный). Комплексные ландшафтно-мерзлотные исследования были здесь начаты в 1989 году (А.Н. Котов, С.Н. Бражник) и продолжены в 1993 созданием экологического стационара «Онемен». А впервые криолитологические разрезы термоабразионных обрывов были описаны Б.И. Втюриным и Ш.Ш. Гасановым в 1960 году. С 1994 года на стационаре начаты системные наблюдения температуры и мощности сезонноталого слоя и активности криогенных процессов в рамках программы CALM.

Площадка размером 100х100 м расположена на уплощенной вершина тундрового увала с пологими склонами и абсолютными отметками высот 18-20 м. В пределах площадки проективное покрытие кустарничков составляет 30-40%, зеленых мхов – 20-30% и кустистых лишайников – 5-10%. Основным продуцентом наземной фитомассы является пушица (до 60% проективного покрытия).

Почвы в пределах площадки торфяно-глеевые (глееземы) с маломощным (до 10 реже 20 см) органогенным горизонтом, подстилаемым оторфованными супесями. Ниже залегают мелкозернистые пески позднеплейстоценового возраста мощностью до 20 м, которые подстилаются ледниковыми валунными суглинками среднеплейстоценового возраста. Площадка CALM расположена в области сплошного распространения ММП. Таликовые зоны гидрогенного происхождения в этом районе наблюдаются только под акваторией залива Онемен и крупными озерами. Среднегодовая температура ММП составляет около -5°С, мощность ММП достигает 150 м. Из криогенных процессов в пределах площадки развиты морозобойное растрескивание и формирование ПЖЛ, а также образование суглинистых пятен-медальонов. На прилегающей территории широко распространены береговые процессы: термоабразия и формирование термокарстовых цирков по пластовым льдам. Криолитологическое строение ММП отличается большим разнообразием. Непосредственно ниже СТС залегают современные и голоценовые ПЖЛ шириной до 2 м и вертикальной протяженностью до 3 м. В мелкозернистых песках позднеплейстоценового возраста прослеживаются сингенетические ПЖЛ шириной до 2 м и вертикальной протяженностью до 20 и более метров. Гидрохимические условия площадки во многом определяются близостью морского побережья. Тип атмосферных осадков здесь переходный от морского к континентальному. Дождевые и талые снеговые воды – хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с минерализацией до 45 мг/л. При поступлении талых и дождевых вод в СТС происходит их насыщение ионами кальция, магния и гидрокарбоната, минерализация увеличивается до 80-88 мг/л. Измеренная минерализация поверхностных вод в мочажинах составляла 25-40 мг/л, рН 5,5-6.

Ежегодные наблюдения на площадке включают замеры в сентябре металлическим щупом глубины сезонного протаивания по сети 10х10 м (121 точка) и круглогодичную запись температуры горизонтов почв (25, 35, 45 см) с интервалом 4 часа. Мониторинг температуры проводится с помощью устройств HOBO ONSET (U23-003 и других). Средняя глубина сезонного протаивания изменяется в пределах 42-58 см.

Площадка «гора Дионисий»

Площадка «гора Дионисий» 100х100 м расположена на юго-восточных склонах одноименной горы, высотой 577 м, в ее подножье. Площадка занимает ровный слегка выпуклый участок склона в интервале абсолютной высоты 145-150 м, с уклоном рельефа 1-4°. Почвы тундровые типичные глеевые и глееватые торфянистые и торфянисто-перегнойные. По результатам бурения на глубине 0,5-0,6 м почвенный профиль сменяют сильно льдистые супеси или суглинки переходного слоя и далее на глубине 0,8-1 м залегают склоновые супесчаные щебнистые отложения. Растительный покров неоднороден, представляет собой комбинацию мохово-кустарничковых пятен, злаковых лужаек и полос поверхностного стока (травяных речек, делей), обычно заболоченных, поросших пушицами и осоками. На площадке широко представлены пятна медальоны, образующие группировки по полосам стока. В пределах закочкаренной части площадки обычны невысокие торфяные бугры размером 0,4х1х2 м. Для полос стока характерны низкорослые виды ив, для участков бугорковатой и кочкарной тундры – карликовые ивы. На выпуклом участке склона, ограничивающем полосы стока фиксируется поросль кустарниковой ольхи. В целом на долю полос стока приходится 17 % площади, заболоченные участки занимают 23 % территории. Остальная площадь — 60%, занята неразделенными кочкарными и бугорковатыми тундрами. Измеренная минерализация поверхностных вод в пределах площадки изменялась от 8 до 35 мг/л, рН — 6,4. Площадка расположена в истоках р. Танеевка, притока р. 2-я Речка.

Ежегодные наблюдения на площадке начаты в 1996 году, включают замеры в сентябре металлическим щупом глубины сезонного протаивания по сети 10х10 м (121 точка) и круглогодичную запись температуры горизонтов почв (25, 35, 45 см) с интервалом 4 часа. Мониторинг температуры проводится с помощью устройств HOBO ONSET (U23-003 и других). Средняя глубина сезонного протаивания изменяется в пределах 45-67 см.

Площадка «Круглая»

Площадка «Круглая» 100х100м находится в нижнем течении р. Круглая (в 500 м от устья), на южном берегу залива Онемен, в его южной части под названием Гнилой угол залива Онемен. Площадка расположена в озерно-болотной котловине термоабразионного, термокарстового генезиса. Котловина имеет форму подковы открытую в сторону моря, размером 750х1100 м, окружена полого вершинными увалами абсолютной высотой 15-20 м и превышениями над днищем до 17 м. Днище котловины ровное, почти половину его занято большими и малыми термокарстовыми озерами . Высота береговых обрывов озер не превышает 1 м, врезка русла реки в днище котловины достигает 1,5 м. По химическому составу озера разделены на гидравлически связанные с морем и изолированные. Состав вод первых гидрокарбонатно-хлоридно-натриевый, минерализация 1,6 г/л, pH 7,2. Воды изолированных озер хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевые, богатые органикой, с минерализацией 146 мг/л, pH-7. Минерализация поверхностных вод в пределах площадки 80-460 мг/л, pH — 5,5-7.

Почвы тундровые оглеянные гидроторфяные, торфяные, торфянистые, подстилаются илистыми сильнольдистыми супесями. Растительный покров площадки неоднороден. Большую ее часть занимают кочкарно-бугорковатые кустарничково-мохово-осоковые тундры. На южной и северной периферии распространены бугорковатые мохово-кустарничковые тундры. К северу от центра бугорковатый рельеф выравнивается, степень увлажнения возрастает, распространение получает сфагнум-осоковая растительность. Крайняя восточная часть площадки занята кустарничково-мохово-осоковой растительностью к с порослью ивы, единично ольхи, высотой до 1 м. В центральной и юго-западной части площадки фиксируется полигонально-валиковый рельеф. Длина стороны полигонов 16-20 м.

Ежегодные наблюдения на площадке начаты в 1996 году, включают замеры в сентябре металлическим щупом глубины сезонного протаивания по сети 10х10 м (121 точка) и круглогодичную запись температуры горизонтов почв (25, 35, 45 см) с интервалом 4 часа. Мониторинг температуры проводится с помощью устройств HOBO ONSET (U23-003 и других). Средняя глубина сезонного протаивания изменяется в пределах 43-48 см.

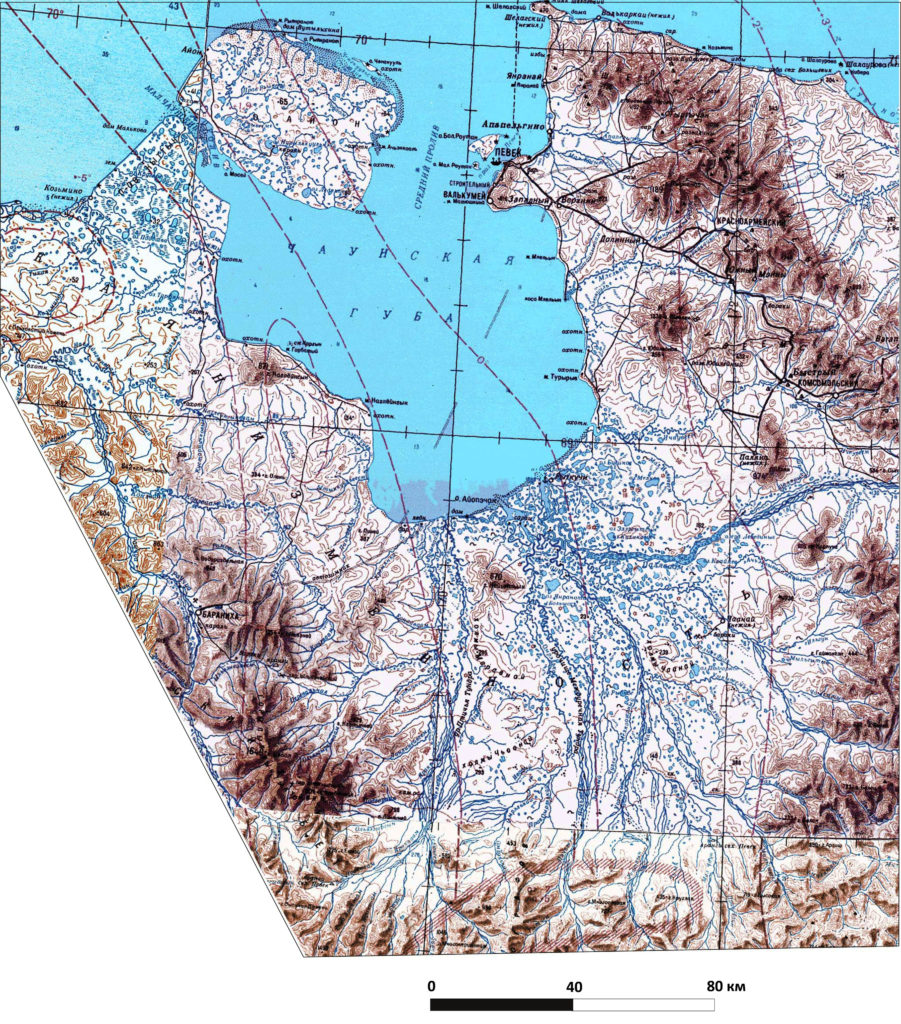

ЧАУНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ

Чаунская низменность окружена хребтами Анюйско-Чукотской горной области и открыта через Чаунскую губу в Восточно-сибирское море. Площадь низменности составляет около 20 тыс. км. В общем виде ̶ это плоская озерно-аллювиальная равнина дельтовой области рек, текущих с Анадырского плоскогорья, Анюйского и Чукотского нагорий. При более детальном рассмотрении в пределах низменности можно выделить три геоморфологические зоны. Южную, собственно, дельтовую и северную (п-ов Каргин, о-в Айон) зоны — заозеренные и заболоченные территории с высотой рельефа местности 10-50 м на неоген-четвертичных континентальных и морских осадках. На восточном побережье Чаунской губы, слабодислоцированные меловые осадочные и вулканогенные горные породы образуют невысокое плато с отметками рельефа 100-300 м. Западное побережье Чаунской губы окаймляет предгорная (хр. Шелагский), наклоненная к морю увалистая равнина с высотой рельефа местности 50-100 м, сложенная юрскими песчаниками и алевролитами. В пределах, указанных зон обычны одиночные горы, приуроченные к обособленным интрузивным массивам высотой от 600 до 1000 м.

Климат арктический морской. Радиационный баланс отрицательный. В холодное время господствуют Таймырский и Якутский антициклоны, вызывающие преобладание западных и северо-западных ветров, которые периодически изменяются на тёплые южные со скоростью до 30 м/с. Сильные ветры вызывают перераспределение снега. В летний период преобладает циклоническая деятельность, господствуют умеренные северо-восточные и восточные ветры, иногда сменяющиеся южными, сильными и тёплыми. Часты туманы, моросящие дожди, относительная влажность воздуха до 84 %. Повторяемость пасмурного неба составляет 65-70 %. Низкая испаряемость влаги обусловливает высокий коэффициент увлажнения местности. Ниже приведены некоторые климатические показатели по данным полярной станции Певек и метеостанции Чаун.

| Метео- станция | Среднегодовая температура воздуха, °С | Среднезимняя за период X-V | Среднелетняя за период VI-IX | Среднее количество осадков, мм | Дата становления снежного покрова | Продолжитель-ность периода с температурой выше 0°С | Средняя скорость ветра, м/с |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Певек | -10,6 | -15,5 | 5,1 | 214 | 5/X | 118 | 4,5 |

| Чаун | -12,8 | -22,0 | 5,6 | 251 | 28/IX | 111 | 4,6 |

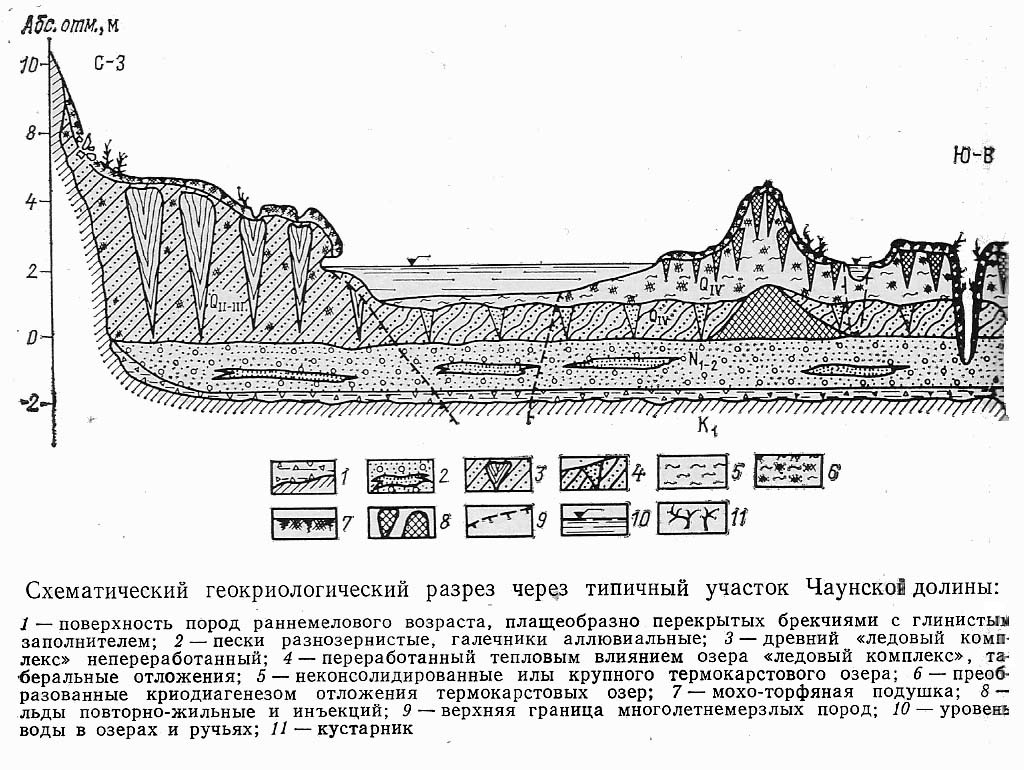

Многолетнемерзлые породы (ММП) имеют сплошное распространение. Мощность многолетней мерзлоты низменности изменяется в зависимости от рельефа в пределах 100-200 м (230 м — г. Певек). Под акваторией Чаунской губы мощность ММП с удалением от береговой линии уменьшается до 50-20 м. В целом разрез ММП имеет сложное ярусное строение в котором принимают участие толщи (50-100 м) охлажденных пород (-2 — (-4) °С) с криопэгами (до 110 г/л). Температура на подошве слоя сезонных колебаний температур -5 — (-7) °С (-6, ̶ г. Певек). Таликовые зоны мощностью 20-30, до 50 м приурочены к крупным непромерзающим озерам и руслам рек в среднем и нижнем течении.

Сквозные талики гидрогенного типа единичны (оз. Холодное). Глубина сезонного протаивания 30-40 см. При сокращении мощности почвенно-растительного покрова она увеличивается в 1,5-2 раза. Сезонное протаивание открытых склонов, сложенных трещиноватыми коренными породами может достигать 2-2,5 м. В пределах Чаунской низменности и ее горного обрамления широко распространены ледовые комплексы сингенетических и эпигенетических повторно-жильных льдов, приуроченных к аллювиальным, озерным, болотным, делювиально-солифлюкционым отложениям. Льдистость дисперсных отложений нередко превышает 50-60%. Для трещиноватых кор выветривания осадочных пород характерны гольцовые льды. В пределах низменности широко развито мерзлотное пучение с образование многочисленных булгунняхов от 3 до 10 м относительной высоты.

На Чаунскую низменность приходится нижнее течение, протяженных рек региона с обширным водосбором: Паляваам (415 км, 12,9 тыс. км2), Чаун (205 км, 23 тыс. км2), Пучъэвеем (249 км, 4,9 тыс. км2), Лелювеем (203 км, 4,54 км2), Ичувеем (154 км, 3 тыс. км2), Млелювеем (133 км, 2,7 тыс. км2). Нижнее течение этих рек образует на юго-западном берегу Чаунской губы заболоченную низину, которая характеризуется многочисленными рукавами и протоками, старицами, термокарстовыми озерами. На восточных и западных берегах Чаунской губы гидросеть более разрежена и образована водотоками 3-4 порядка протяженностью 10-20 км. На северо-западном побережье губы в среднем и нижнем течение русла малых рек Апепельгын и Ергывеем проходят по обширной не менее заболоченной, чем на юге низине, но с меньшим количеством термокарстовых озер. В целом для большинства рек низменности, имеющих истоки в гористой местности в нижнем течении характерны: широкое галечное неглубокое русло, с бродовыми переправами 15-35 м ширины, 0,5-1 м глубиной. Устья рек напротив глубокие, подвержены приливному воздействию и ветровым нагонам воды, имеют лиманный вид. Модуль стока водосборных бассейнов рек впадающих в Чаунскую губу не превышает 6-7 л/с на км2. Питание снеговое, основной сток приходится на половодье и летний период. В питание рек принимают участие тающие снежники перелетки и обширные наледи. Кроме зимней в преддверии осенних дождей отмечается летняя межень, особенно у малых рек с небольшим водосбором.

С севера на юг наблюдается смена арктических тундр, горными тундрами, и далее типичными и южными тундрами. Лощины стока, морские, озёрные и речные террасы заняты плоскобугристыми и полигонально-валиковыми тундровыми болотами. Это один из наиболее широко распространенных в районе типов растительности. На полигонах с избыточным застойным увлажнением очень много гипновых мхов, на валиках преобладают зеленые и сфагновые мхи. Далее от побережья широко распространены осоково-пушицевые тундровые болота. По нагорным террасам нижних склонов сопок развиты разнотравно-кустарничково-моховые тундры, в которых задернованность поверхности достигает 70–80%. По увалам и предгорной части равнины развиты пятнистые разнотравно-кустарничковые тундры, сухие кустарничковые мохово-лишайниковые и лишайниковые щебнистые тундры. Почвенный профиль не выдержан по площади, маломощен (0,1-0,3 м), хрящеват с небольшим содержанием гумуса. В заболоченных низинах и долинах преобладают тундрово-глеевые, перегнойные торфянистые и гидроторфяные глеевые почвы. В поймах рек, на островах встречаются заросли ив, разнотравно-злаковые луга на аллювиальных почвах.

Республика САХА (Якутия)

Объектом исследований в Якутии является водосборный бассейн реки Шестаковки, расположенный на рубеже Центральноякутской равнины и Приленского плато.

Масштаб 1:8 500 000

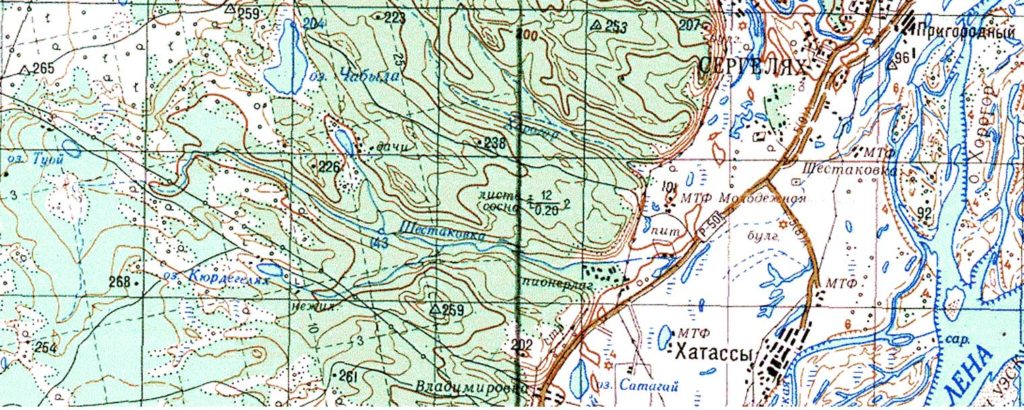

Река Шестаковка

Площадь бассейна р. Шестаковки ̶ 170 км2, река находится в 20 км к югу от города Якутска и является типичной для обширной территории Центральноякутской равнины. Многолетнемерзлые породы со среднегодовой температурой -0,5…-3 градуса и мощностью 150-500 м имеют сплошное распространение. Сезонно-талый слой в песчаных отложениях может достигать нескольких метров. Сквозные талики приурочены к руслам крупных рек и озер. На водораздельных поверхностях встречаются надмерзлотные талики. Гидрологический пост р. Шестаковка – п. Камырдагыстах сети Росгидромет функционирует с 1951 непрерывно по настоящее время. Ближайшие метеорологические станции Якутск (начало наблюдений 1834 г.) и Покровск (начало наблюдений 1959 г.) находятся на расстоянии 20 и 50 км соответственно. В 1977 г. в бассейне р. Шестаковки начались наблюдения на Чабыдинском полигоне Института мерзлотоведения СО РАН. Впервые в условиях сурового климата и сплошной криолитозоны Центральной Якутии здесь были обнаружены непромерзающие надмерзлотные водоносные талики, приуроченные к пологим склонам, покрытым мертвопокровными и толокнянковыми сосновыми лесами. На полигоне проводилось детальное изучение водно-теплового режима и водного баланса песчаных грунтов в зоне распространения надмерзлотного талика и за его пределами.

Бассейн реки Шестаковка

Территория Центральной Якутии характеризуется резко континентальным климатом с суровой продолжительной зимой и коротким жарким летом. Минимальная зафиксированная температура воздуха в г. Якутске составила -64°С, а многолетний максимум – +38°С. В Центральной Якутии за последние 30 лет наблюдается один из самых высоких трендов повышения среднегодовой температуры воздуха (до 0,08°С/год). Основной вклад в повышение среднегодовой температуры вносят аномально теплые зимы. Среднее многолетнее количество осадков за год на метеостанции Якутск за 1951-2014 гг. составляет 239 мм. Средний суточный максимум осадков составляет 21 мм. Один раз в 10 лет в г. Якутске в сутки выпадает более 35 мм. Наибольший максимум суточных осадков отмечался 17 июля 1951 г. и составил 42 мм. Среднее число дней в году с осадками более 5 мм в сутки – 10, более 10 мм – 4 и более 20 мм – 1 день. Снежный покров устанавливается в начале октября, а сходит в конце апреля – первой половине мая. Средняя дата начала разрушения снежного покрова — 30 апреля, самая поздняя – 16 мая (по данным м/с Якутск).

Вероятность разрушения снежного покрова позднее 7 мая составляет 10%, а позднее 11 мая – 5%. Наибольшая декадная высота снежного покрова весной составляет 37 см, раз в 20 лет она превышает 44 см. Запасы воды в снеге на начало таяния колеблются в пределах 55-60 мм, при плотности снега 0,16-0,18 г/см3. В отдельные годы величина влагозапасов может превышать 70-75 мм. Позднее таяние снега происходит, как правило, в течение короткого промежутка времени – 2-3 дня, что приводит к формированию мощной волны талых вод. На сухих песках эти воды проникают вглубь массива, увеличивая его влажность, и создают условия для быстрого и интенсивного прогревания грунтов, усиливающегося в период прохождения интенсивных дождей в начале лета.

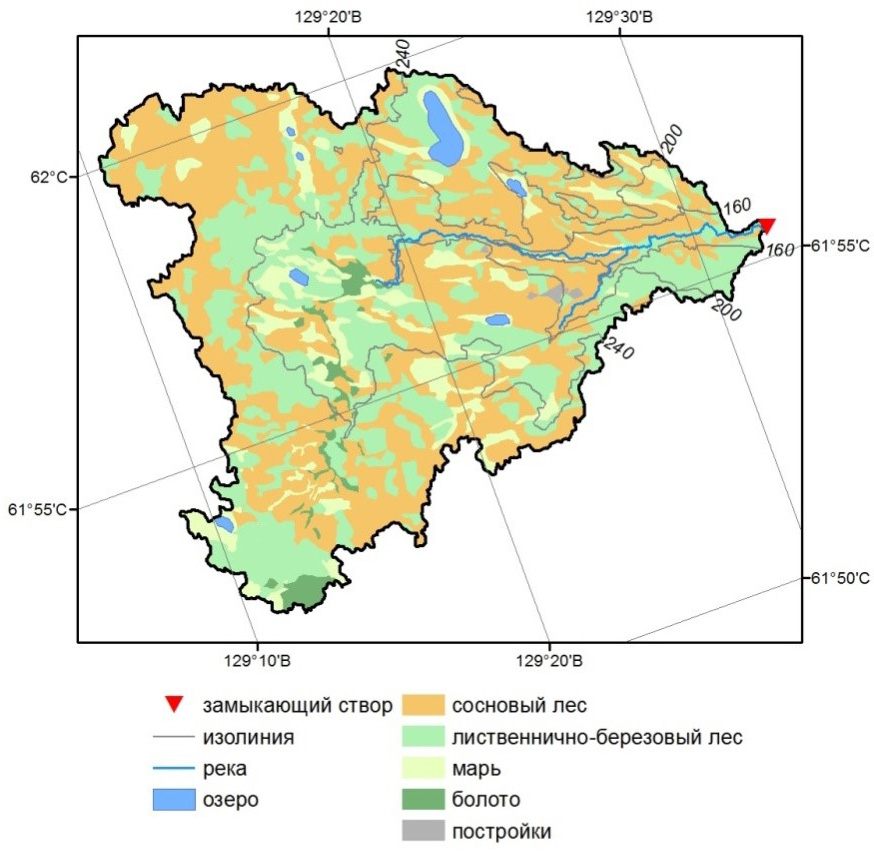

Водосборный бассейн реки Шестаковки расположен в пределах эрозионно-денудационного склона древней аккумулятивной равнины с абсолютными отметками 100-300 м. Территория бассейна характеризуется холмисто-увалистым рельефом, здесь встречаются многочисленные распадки, мелкие ручьи, вытянутые эрозионные понижения с озерами или заболоченными участками. Основным типом подстилающей поверхности бассейна р. Шестаковки являются лиственнично-березовые леса, произрастающие в распадках, понижениях и на ровных поверхностях. Сосновые леса занимают преимущественно склоны и водоразделы. Вдоль ручьев и озер развиты мари и заболоченные территории. На склонах пески представлены мелко- и среднезернистыми фракциями, на водоразделах в верхних горизонтах развиты супесями и суглинками, ниже – пески; на днищах долин ручьев и распадков переувлажненные пески перекрыты органогенными отложениями (торфом) мощностью до 1 м.

Мощность многолетней мерзлоты в пределах бассейна реки достигает 400-500 м. Температура в слое нулевых годовых амплитуд составляет от 0 до минус 2-3°С и ниже в зависимости от увлажненности поверхности и условий стока. Широкий спектр колебаний температур грунта отвечает ландшафтному разнообразию местности. Наиболее теплые грунты приурочены к участкам пологих склонов, на которых среднегодовая температура на подошве слоя нулевых годовых теплооборотов находится в пределах -0,2¸ -1,0 °С. На крутых залесенных склонах ее значения понижаются до -2,2°С, а наиболее низкие среднегодовые температуры зафиксированы в мелкодолинном типе местности – (-5,1) °С. Глубина сезонного протаивания изменяется от 0,6-0,7 м на заболоченных площадях до 2,5-3,0 м на сухих участках склонов. Наибольшие межгодовые изменения температуры и глубины протаивания грунтов характерны для фаций днищ долин ручьев и ложбин стока, а наименьшие – для комплексов пологих песчаных склонов.

Пост р. Шестаковка – п. Камырдагыстах (площадь водосбора – 170 км,2) сети Росгидромет функционирует с 1951 непрерывно по настоящее время. Ближайшие метеорологические стации Якутск (начало наблюдений 1834 г.) и Покровск (начало наблюдений 1959 г.) находятся на расстоянии 20 и 50 км соответственно. В 1977 г. на территории бассейна р. Шестаковки были начаты наблюдения на Чабыдинском полигоне Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН. Наблюдательный полигон «Чабыда» охватывал часть пологого песчаного склона юго-западной экспозиции крутизной от 5-7° в приводораздельной части до 1-2° вблизи понижения оз. Малое Чабыда. На склоне преимущественное развитие имеет сосновый лес с подлеском и сомкнутостью крон 0,2-0,3. Детальное изучение водно-теплового режима песчаных грунтов проводилось на Чабыдинском полигоне в зоне распространения надмерзлотного талика и за его пределами, на воднобалансовой площадке коллективом лаборатории подземных вод криолитозоны (Бойцов, 1985; Бойцов и Лебедева, 1989; Бойцов, 2002) и теплобалансовой группой (Скрябин и др., 1998, Варламов и др., 2002). Основными видами работ являлись гидрорежимные и температурные наблюдения в скважинах, исследования на воднобалансовой площадке, где изучался процесс формирования поверхностного и подземного стока, режим влажности грунтов, определялась величина испарения и количество атмосферных осадков. Температурные наблюдения велись преимущественно по трем скважинам: №№ 51, 38 и 15, расположенным, соответственно, в зоне питания, транзита и разгрузки подземных вод надмерзлотного талика.

Надмерзлотные талики радиационно-теплового типа грунтово-фильтрационного класса выявлены на сухих слабо задернованных участках расчлененного рельефа, сложенных однородными песками с преобладанием в их составе фракций 0,20-0,25 мм. В зоне вытянутого понижения на участке длиной 5 км ниже оз.Малая Чабыда обнаружено четыре талика площадью от единиц до нескольких десятков тысяч квадратных метров и мощностью водоносного слоя в весенне-зимний период до 3-4 м. Наибольший из них находится на склоне озерной котловины и имеет следующие параметры: длина 500, средняя ширина 120, максимальная мощность 4 м, площадь 58 тыс. м2. Статические запасы подземных вод в водно-критический период оцениваются в 15 тыс.м3, а осенью, перед началом промерзания, – 40 и более тыс. м3. Объем подземного стока равен 5-6 тыс. м3;воды в год или 35-40 мм слоя. На этом талике был организован Чабыдинский полигона ИМЗ СО РАН, на котором начиная с 1977 г. проводились длительные режимные и водно-балансовые наблюдения.

Средняя пористость грунтов зоны аэрации на Чабыдинском полигоне составляет 33-35 %. Коэффициент фильтрации пород находится в пределах 5,7-8,1 м/сут. Почва на участке дерново-лесная, слабооподзоленная, песчаная. Верхний горизонт состоит из лесной подстилки мощностью 1-3 см, ниже, до глубины 20-25 см, залегает торфянисто-песчаный слой с густой сетью мелких корней. Подстилают почвы кварц-полевошпатовые пески с зернами диаметром преимущественно 0,25 мм. Плотность скелета изменяется от 1200 – 1500 кг/м3; на глубине 0,1-0,2 м до 1750 кг/м3; на подошве зоны аэрации. «Константы» влажности для Чабыдинских песков имеют следующие величины (в объемных процентах): полная влагоемкость (ПВ) – 29-31 %; полная льдистость (ПЛ) – 27-28 %.

В 2015 г. были частично восстановлены наблюдения на Чабыдинском полигоне и начаты наблюдения на участке Верхняя Шестаковка. Проводятся измерения уровня грунтовых вод в талике и температуры грунта на различных глубинах в сосновом и лиственничном лесах. Перед началом снеготаяния проводятся снегомерные съемки в различных ландшафтах водосбора. Во время периода стока (апрель-октябрь) производятся регулярные измерения расходов воды в двух створах р. Шестаковки, определение базовых гидрохимических показателей и отбор проб из различных емкостей поверхностных и подземных вод для анализа химического и изотопного состава. Геофизическое профилирование и буровые работы выполняется для выявления геометрии и динамики водоносных таликов.

За 2015-2018 гг. в бассейне р. Шестаковки измерено более 200 расходов в двух замыкающих створах, пробурено 8 скважин глубиной от 4 до 20 м, пройдено более 15 км геофизических профилей на участках возможного распространения таликов, отобрано более 1000 проб для анализа химического и изотопного состава воды, поставлены автоматические измерения уровня воды в реке, озерах, подземных водах таликов, температуры и влажности грунта, метеорологических элементов, выполнены снегомерные съемки, ландшафтные описания и др.